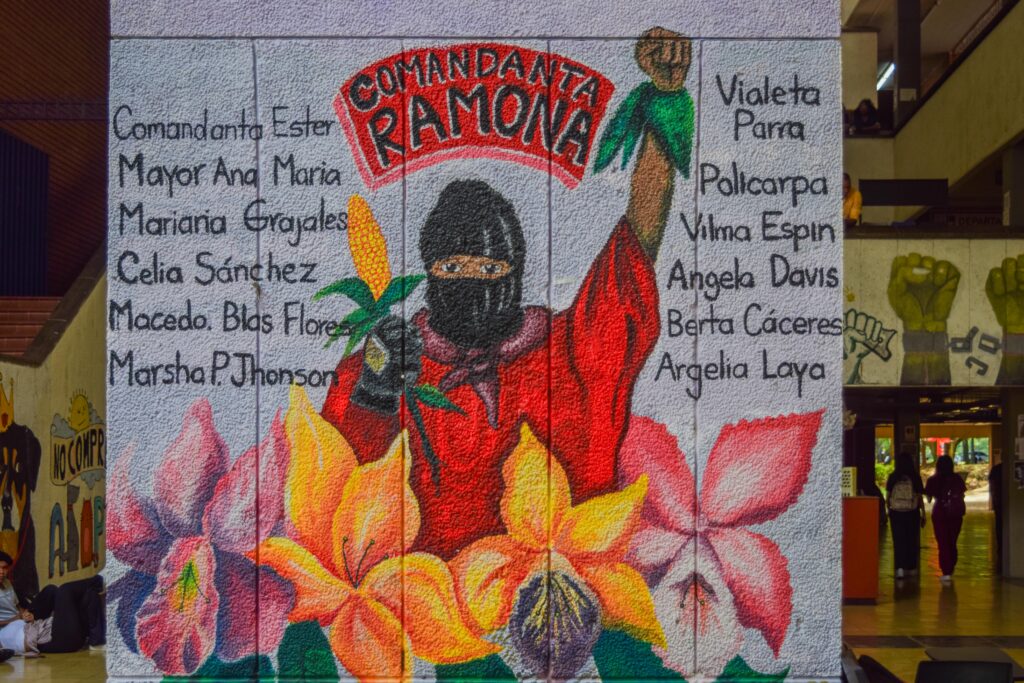

Cali, ciudad espejo, la misma imagen que se dobla y se repite infinitas veces. Abajo el cenizo del asfalto y arriba el azulísimo cielo. En la mitad, los colores. Cali es una mujer vestida de retazos multicolores. Recorrer las calles de la capital del Valle del Cauca es caminar por un museo sin techo ni límites. Las paredes, sobre todo en el centro, están cargadas de rostros, de mensajes que incomodan al poder, de voces hechas dibujos. Entre esas voces resuenan aquellas que denuncian las injusticias y violencias hegemónicas y patriarcales. Ahí están, en cada esquina, entre el ladrillo y el cemento. El muralismo feminista ha brotado como enredadera, pintando sobre la herida, pero también sobre la esperanza.

Irene no Muerde es una de las muralistas que ha dejado su trazo en los muros de la ciudad. El arte se coló en ella como una herencia de sangre; la creatividad que flotaba en el aire de su hogar la llevó a amar el dibujo desde niña. Cuando creció decidió estudiar artes plásticas en el Instituto Popular de Cultura de Cali y después viajó a Argentina para cursar la carrera de conservación y restauración de bienes culturales. Sin embargo, cuenta que no logró pertenecer completamente: “Siempre sentí que no encajaba entre los artistas plásticos. Sentía que esas muñequitas que yo hacía no tenían cabida. Como que era algo que no tenía como una presentación formativa o técnica o académica”.

Fue en la calle, en las paredes que se extienden como un lienzo expectante, que encontró un lugar en el que su arte se sintió acogido, abrazado. “Entonces empecé a ver esta nena que hacía esto y yo veía sus muñequitas y me veía reflejada ahí”, recuerda. En ese espejo nació Irene no Muerde.

Nació como personaje —como una consolidación de su propio arte— y como postura frente al mundo. “El ‘no muerde’ es una metáfora sobre lo que recae en nosotras como mujeres de esta cuestión de no hablar, de no posicionarse”.

La calle no es neutral

Pintar en la calle es exponerse, ubicar el cuerpo frente a la mirada. Para las mujeres muralistas, este acto es doloroso en muchas ocasiones porque su presencia en el espacio público incomoda. Aunque en apariencia la calle es de todos, ha sido construida como un territorio de vigilancia para las mujeres, donde sus cuerpos son observados, comentados y violentados.

Esta vigilancia no es nueva, pues nace de una división impuesta que empuja a las mujeres hacia lo doméstico donde se nos ha enseñado a mantenernos al margen. Pero lo privado tampoco ha sido un lugar seguro, sino un escenario de silencios forzados y violencias escondidas. En ambos espacios, las mujeres han sido objeto del control patriarcal. Así, cuando una mujer se sube a una escalera con una brocha en la mano, ocupa un lugar que históricamente le ha sido negado y la calle deja de ser fachada para convertirse en grito.

Sin embargo, la pinta no disuelve la vigilancia. Las miradas vienen cargadas de insinuaciones disfrazadas, de piropos, de comentarios sobre sus cuerpos, de susurros que no tienen nada de inocentes. Pintar en la calle es también enfrentarse a un intento constante por recordar que ese lugar todavía se considera ajeno, que su sola presencia será siempre comentada.

Natalia Escobar, investigadora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM), asegura que “Necesitamos aprender a vivir el espacio público de una manera distinta. Debemos tomarnos la calle, empezar a salir, a que haya más comercio y más personas en la calle para que podamos vivir el espacio público sin miedo y de una manera distinta”.

Las cifras acompañan la experiencia, el 81% de los delitos sexuales registrados en el Valle del Cauca en 2024 ocurrieron en espacios públicos. Según el OEM, en Cali y Buenaventura, tres de cada diez mujeres afirman haber recibido comentarios sexuales en la calle, y más del 7% han sido agredidas verbalmente por su género. Pero más allá de las estadísticas, lo que marca es el miedo, el tener que estar alerta, la tensión constante.

En manada

Frente a los riesgos que implica habitar la calle como mujer, la colectividad se vuelve refugio y estrategia. En el muralismo feminista, pintar acompañadas no es solo una elección práctica: es una forma de resistir al aislamiento al que se ha empujado a las mujeres durante generaciones. En la juntanza se crea una red que protege, pero también que potencia porque cuando se pinta en grupo, la presencia se amplifica y el mensaje se vuelve más claro, más fuerte.

“Dentro del espacio público, ser mujer para intervenir el espacio público, no es lo mismo que ser hombre. Hay un montón de dinámicas machistas que parten desde la calle, o sea, parten desde cómo nos tenemos que posicionar nosotras y nos tenemos que posicionar en manada, porque estar solas en el espacio público es un riesgo”, asegura Irene no Muerde.

Esta necesidad de actuar en conjunto no es casual, Kasumi Iwama, artista nipo-estadounidense y magíster en Estudios de la Cultura, señala en La colectividad feminista en el arte activismo que “el sistema capitalista, el patriarcado y el Estado, intentan romper los lazos afectivos y comunitarios. Quieren romperlos porque justamente saben que hay fuerza en lo comunitario y en lo colectivo”. El grupo, entonces, no solo protege, también transforma. La creación colectiva permite a las mujeres romper con la pasividad impuesta, pensar juntas el contexto que habitan, cuestionarlo desde el trazo y el color. Pintar en manada no es solo estar acompañadas, implica reapropiarse de un espacio que ha sido hostil, es convertir el muro en un diálogo, es transformar la calle en territorio compartido. Allí donde una sola voz podría ser ignorada, el conjunto se impone con fuerza y decisión

El muro como cuerpo

El muralismo es, en sí, un agente disruptor. Rompe con el concepto establecido de la ciudad, con la estructura con la que se organiza, con la forma en que interactuamos con ella. Para Estephany Mora, artista mexicana y magíster en Investigaciones Humanísticas y Educativas —en su tesis títulada El muralismo como herramienta simbólica de la lucha feminista—, la intersección entre el muralismo y la lucha feminista nace en el espacio: “un espacio conflictivo y determinado por las relaciones de poder y de exclusión que se generan mediante las prácticas vinculadas al mismo, que al mismo tiempo establecen las normas, y estas los límites sociales y espaciales” asegura en su texto.

“[El muralismo es] cuestionarse desde qué manera, en todos los aspectos sociales y políticos, se construyen las ciudades, cómo se disponen las calles, cómo se dispone la arquitectura y cómo transgredimos esa arquitectura”, afirma Irene no Muerde.

Cada mural es entonces una irrupción en el paisaje urbano que cuestiona quién ocupa el espacio público, para qué y desde dónde. “Trabajar el espacio público y trabajar el muralismo es poner el cuerpo, y hay una compaginación entre el cuerpo de la mujer y el cuerpo del territorio”, dice Irene. “Entonces, hablamos de un cuerpo feminizado también porque, aunque es súper patriarcal y nos han enseñado que no nos pertenece, la ciudad, la calle es femenina”.

Ser mujer, madre y muralista

Habitar el espacio público desde el muralismo es también enfrentarse a las propias tensiones que atraviesan la vida cotidiana. En el caso de las mujeres muralistas, el arte muchas veces se entrelaza con los ritmos del cuidado, con la maternidad.

“Yo no puedo dedicarme únicamente a estar al pendiente de lo que estoy haciendo en el muro porque soy mamá, entonces todo el tiempo estoy también como pensando ‘esto lo hice, esto no lo hice’, estoy pensando que tengo que ir a recoger a la niña a tal hora o estoy pendiente de que tengo que llamar a tal hora para saber si llegó del colegio, si ya almorzó”, expresa Irene no Muerde. “Entonces, pasan un millón de cosas alrededor de eso. A veces no tengo el mismo tiempo que tienen los demás para el trabajo, entonces mi trabajo también tiene que ser más rápido, más apresurado”

Y los cuestionamientos propios pesan también en las manos ¿Hemos caminado lo suficientemente lejos de nuestro punto de partida, de esas enseñanzas heredadas del patriarcado?