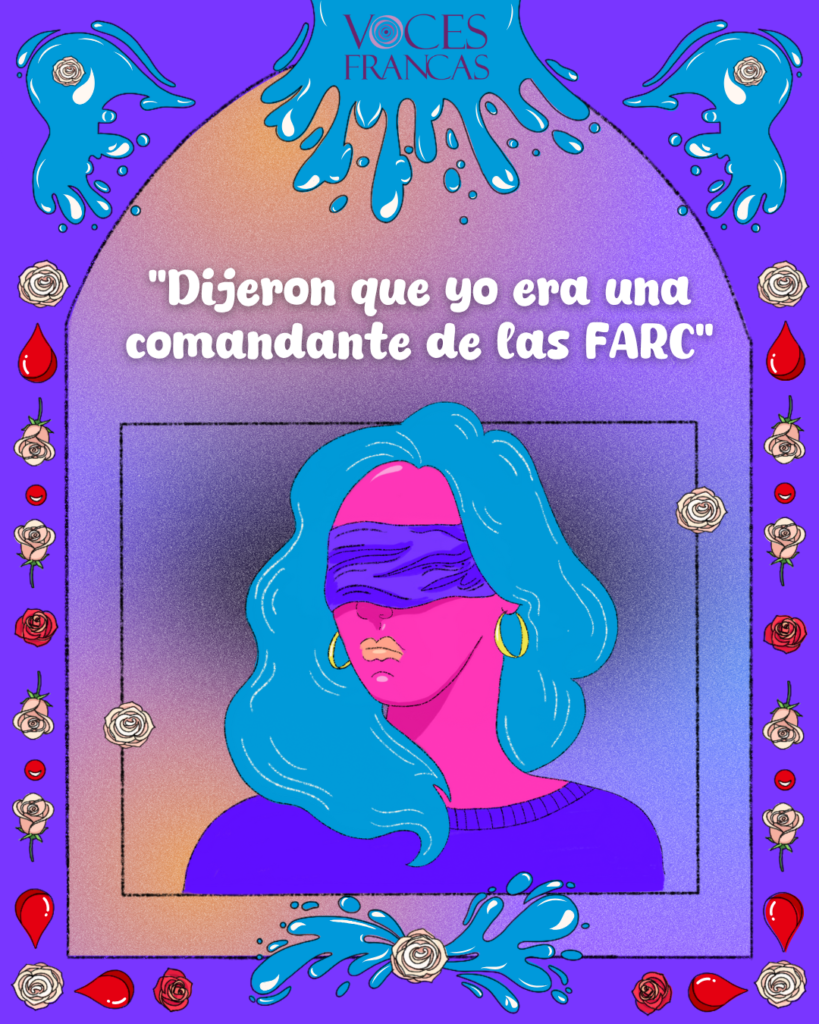

En el 2005 -posterior a la Operación Orión- Claudia Espinosa fue detenida arbitrariamente y torturada por miembros de la Policía Nacional en Medellín, acusada de ser una comandante de la antigua guerrilla de las FARC. Luego de 20 años en silencio, decidió contar su historia y espera que la justicia, que nunca ha llegado, la escuche en el macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta es su historia.

Las manos de Claudia tiemblan mientras habla. Intenta esconderlas entre sus piernas, buscando algo a lo que aferrarse, mientras por su mente desfilan recuerdos que preferiría olvidar, pero que siguen ahí, intactos. Estamos en casa de una de sus mejores amigas. Me cuenta, sin necesidad de que le pregunte, que no tiene un sitio fijo donde vivir. Aunque en apariencia se debe a su trabajo, que la obliga a moverse constantemente, en el fondo Claudia arrastra una maleta a medio empacar, llena de los fantasmas de los que ha intentado huir desde hace años. Corriendo una carrera inhumana de la que jamás quiso hacer parte.

Durante la entrevista contuvo el llanto casi todo el tiempo. Pero el dolor que le atraviesa el cuerpo y la memoria le ganó la batalla: las lágrimas comenzaron a escurrirse, cargadas de historia, sufrimiento y una enorme valentía.

La noche del 3 de junio de 2005, Claudia se preparaba para dormir junto a sus dos hijos menores, en una casa que apenas empezaba a habitar en la Comuna 13 de Medellín. A su lado, el hijo más pequeño; a unos metros, el mayor dormía en una poltrona verde que hacía las veces de cama. Como muchas viviendas en la zona, la suya estaba construida con láminas de zinc y materiales que se conseguían a como diera lugar.

La rutina de una madre cabeza de hogar se rompió abruptamente cuando un grupo de policías irrumpió a la fuerza en su casa. La encañonaron y, entre gritos, preguntaron: “¿Es usted Mónica?”. Claudia, entre el miedo y el instinto de proteger a sus hijos, negó una y otra vez, mientras les mostraba su cédula: “Miren, yo soy Claudia”, dijo. Pero poco les importó. “No, usted es Mónica”, insistieron.

Ante la negativa de Claudia, y sin importarles la presencia de sus dos hijos menores, los policías la esposaron a la fuerza y le dijeron: “Acá hay alguien que quiere conocerla”, llevándola escaleras abajo hasta un hombre vestido de negro, con pasamontañas, que asintió apenas la vio. Desesperada, Claudia lo enfrentó: “¡Míreme bien, hijueputa! Yo no me llamo Mónica. Me llamo Claudia”.

Minutos después se enteraría que, de acuerdo con sus captores, Mónica era la comandante del frente 34 de la antigua guerrilla de las FARC, una mujer que Claudia nunca había conocido, pero que sus vidas estarían atadas por algo más que una simple confusión.

Los años 2000 marcaron uno de los periodos más violentos en la historia de Colombia. Según el Instituto de Medicina Legal, en el año 2000 hubo más de 38.000 homicidios, 205 masacres y más de 3.000 secuestros. Medellín no fue ajena a este panorama: solo en ese año se registraron más de 3.000 asesinatos.

Unos años antes, Claudia había llegado desde Tarazá, Antioquia, junto a su madre y sus hermanos, a un pequeño lote que les fue regalado en la Comuna 13. Desde el principio notaron la violencia, pero pensaron que mientras no se involucraran con ningún grupo armado, no tendrían por qué verse afectados.

Pero la guerra no pide permiso.

Durante los años 2000, Medellín fue escenario de una fuerte disputa entre las FARC, el ELN, los Comandos Armados del Pueblo y los paramilitares. En medio de ese contexto surgieron las Convivir, organizaciones supuestamente creadas para colaborar con la Fuerza Pública, pero que, según la Comisión de la Verdad, sirvieron como base para la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según Eliana Sánchez, docente de la Universidad de Antioquia, la ciudad estaba fragmentada por el control territorial de diversos actores armados, con intereses específicos en cada zona. “La Comuna 13 era un corredor estratégico que conectaba a Medellín con el Urabá antioqueño. Por eso fue escenario de desplazamientos, asesinatos selectivos, secuestros y otras violencias”, explica.

“Hubo desplazamientos, asesinatos, amenazas. Pero a otras personas, mi familia nunca se vio afectada. Pero también pienso que nos acostumbramos a vivir en esas condiciones de violencia, hasta que llegó la Operación Orión, eso fue quitar un grupo ilegal y dejar otros: los paramilitares” recuerda Claudia.

La operación Orión

Entre el 15 y el 17 de octubre de 2002, la Comuna 13 fue el epicentro de la Operación Orión, una de las mayores intervenciones militares urbanas en la historia del país. De acuerdo con las autoridades del momento, su objetivo fue recuperar el control de la comuna, pero la violencia desmedida afectó directamente a la población civil.

Según la Corporación Jurídica Libertad, la incursión militar dejó como resultado 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, 6 desapariciones forzadas registradas durante la operación y más de 100 en los días y meses posteriores.

Claudia recuerda que antes de la operación ya había hombres armados rondando su barrio. “Había toque de queda después de las 8 p.m., y las balas retumbaban en los techos de zinc”. Pero tras la intervención, todo empeoró.

“Siempre escuchábamos que habían desaparecidos chicos, de familias que se iban por las amenazas y los homicidios de personas conocidas. Pero sobre todo recuerdo la instalación de las bases militares”.

En particular, las bases militares hacen eco en su memoria por dos hechos: el asesinato de un chico conocido que tiempo atrás había montado una taberna y por el día de su detención. Dos hechos que, aunque distantes, se conectaban por la violencia desmedida de la Fuerza Pública.

“Me van a matar” fue lo primero que pensó Claudia cuando un policía colocó el fusil en su pecho. Su pensamiento no era descabellado. Comentarios de alguien que se lo llevó la policía y nunca más volvió era una constante para la época. En la década de los 2000 la comuna, hoy motivo de turismo, fue el escenario de cerca de 500 desapariciones forzadas.

Mientras la sujetaban, uno de los policías bajó de su casa con una bolsa llena de camuflados y objetos que Claudia nunca había visto. Desesperada, gritaba, una y otra vez: “¡Eso no es mío!”.

Claudia entendió que tenía que hacer ruido, mucho ruido, si no quería convertirse en una cifra más.

La asfixiaron con una bolsa en la cabeza, pero Claudia golpeaba la pared de lámina con fuerza, con la esperanza de despertar a su hermana y a una amiga. Cuando lo logró, alcanzó a decirles: “Quédense con los niños. Ellos me van a matar”.

Su hermana Nubia bajó y vio que llevaban a su hermana en una patrulla de la Policía. Su instinto la hizo perseguirla, corriendo detrás de ella y rogando que le respetarán la vida “Yo no quería creer que la Policía fuera hacerle algo. No podía imaginarlo porque están para protegernos” recuerda.

Ya en la patrulla, la tortura se intesificó. “Uno de ellos se dio la vuelta, me empezó a ahorcar y el copiloto se volteó y me dijo “¿Sí sabe rezar?”. Entendí que todo apenas empezaba”.

“Me ponían el fusil en la boca, lo cargaban detrás de mis espaldas, me lo ponían en la cabeza, yo solo esperaba el disparo que no llegaba. Me metían la cabeza en una bolsa. Uno de ellos se dio cuenta que tenía un piercing en la lengua y lo jaló tan fuerte que rasgó mi lengua” recuerda Claudia

Fueron tres horas de tortura dentro de esa patrulla.

Finalmente, la bajaron con una cinta en la boca y una bolsa en la cabeza. Los policías amenazaron con ir tras sus hijos si no confesaba que ella era Mónica, pero Claudia siguió negándolo, con miedo de que cumplieran su amenaza.

Luego de que la obligaran a firmar los papeles de ingreso, Claudia tuvo una idea astuta que la salvaría de la condena: decidió firmar su apellido, Espinosa, con Z. Un gesto aparentemente ingenuo, pero que se convertiría en prueba de que su detención fue arbitraria.

“Yo estaba muy golpeada: en el cuello, la cara, tenía el labio reventado, el abdomen inflamado. En el brazo izquierdo, una cortada que requería sutura pero que nunca se hizo. Aun así, pensé en firmar mal mi apellido”.

La ingresaron a la cárcel El Buen Pastor, donde estuvo 11 días detenida, acusada de terrorismo, subversión, porte ilegal de armas y otros delitos que, en conjunto, sumaban hasta 40 años de condena. Su abogado de oficio le recomendó confesar para rebajar la pena a la mitad. En medio del dolor y la angustia, la idea cruzó su mente. Pero también recordó lo que siempre le decía su madre al llegar a la Comuna 13: el que nada debe, nada teme.

Pueden llamarlo suerte, intermediación divina o casualidad, pero una defensora del pueblo notó que Claudia había sido torturada y exigió que se desestimara el caso. Así recobraría su libertad. Una libertad que solo sería física, pues los fantasmas de la tortura aún la mantienen cautiva.

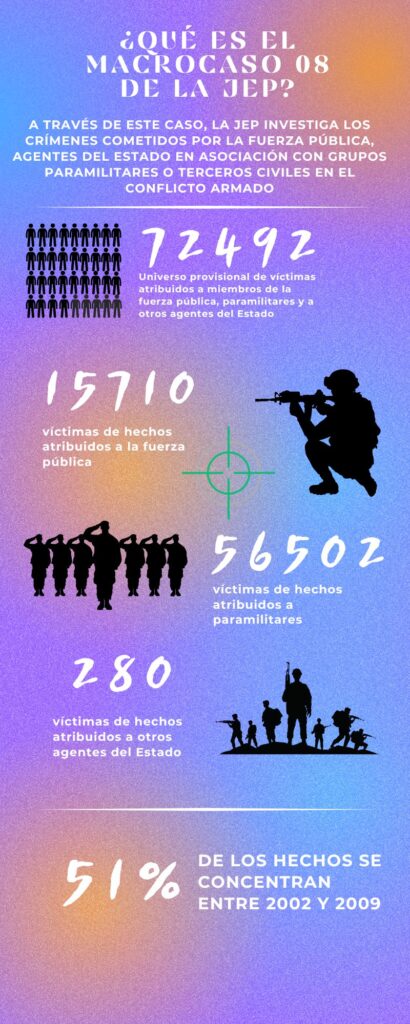

Después de más de 20 años, Claudia decidió hablar y llevar su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hoy espera algo de justicia en el Macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública y otros agentes del Estado, en asocio con paramilitares o terceros civiles.

El magistrado del subcaso Antioquia del Macrocaso 08, Óscar Parra, explica que el Auto 104, que abre el proceso, documentó a través de informes de víctimas, instituciones y organizaciones civiles “las relaciones de diversa índole entre fuerza pública, agentes del Estado y grupos paramilitares”.

En relación con el subcaso Antioquia -que investiga los hechos en este departamento-, señala que, en conjunto con las fases 1 y 2, se han acreditado cerca de 142 víctimas para participar activamente en el caso. Añade que a la fecha, han sido llamados a rendir versión el excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Mario Montoya, y el excomandante de la Policía del Valle de Aburrá, Leonardo Gallego.

Para Claudia, tener la posibilidad de ser reconocida como víctima en este macrocaso representa una oportunidad: más de una década después, los responsables reconozcan lo que le hicieron. “Que me pidan perdón y reconozcan que yo no debí pasar por todo eso”.

En un país marcado por el negacionismo, el reconocimiento de los hechos victimizantes podría considerarse el primer paso para consolidar la tan anhelada, y aún utópica, paz. Para el magistrado Parra, romper el negacionismo es uno de los precedentes más importantes que deja la JEP.

«A veces, la comisión de estos crímenes atroces está asociada al encubrimiento y al negacionismo: se dice que las víctimas están inventando historias inverosímiles. Pero mostramos que estos hechos sí ocurrieron”.

Claudia ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión y delirio de persecución. Los hechos, que duraron apenas 11 días, la marcaron de por vida. Le cuesta vivir en un solo lugar porque siente que la siguen, cruza la calle si ve policías y no confía en la justicia.

Aun así, reconoce que la ayuda psicológica —que nunca vino del Estado— la ha sostenido. “Ya no recuerdo el hecho con el mismo dolor de antes. Ahora incluso creo que fue mi efecto mariposa, me obligó a salir de mi zona de confort, a estudiar y dedicarme a una profesión que amo”.

Su caso sigue en espera de ser escuchado dentro del Macrocaso 08 de la JEP. Aunque instauró una demanda contra sus victimarios, a la fecha no ha recibido respuesta. La justicia, como la paz en Colombia, se ha convertido en una realidad para unos pocos.

Un comentario

Hola, mi nombre es Javier Espinosa. Sí, soy el hermano de Claudia Espinosa.

Quiero agradecer a cada una de las personas que están haciendo eco de la historia de ella, porque, aunque haya pasado tanto tiempo, son cosas que jamás se van a olvidar.

Para mí es muy duro cada vez que leo o veo un video de lo ocurrido ese día, ya que yo vivía con ella en esa humilde casa de latas de zinc que se menciona. Solo que, como digo yo: Dios sabe hacer muy bien sus cosas, porque justo ocho días antes el Ejército me había cogido en una batida y me había reclutado a la fuerza para prestar el servicio militar. Fue tan irónico y sentí tanta impotencia… que, mientras yo le estaba prestando un servicio a la patria, otros hijueputas, que también se supone que deben cuidar a las personas, casi asesinan a mi hermana.